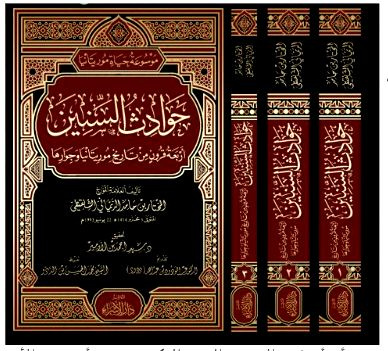

سبق أن أتحفني الصديق العزيز الدكتور سيدي أحمد بن الأميربنسخة من الطبعة الأولى من تحقيقه الحافل لكتاب "حوادث السنين" لمؤلفه العلامة المختار بن حامد، شيخ المؤرخين الموريتانيين بلا منازع. ثم ها هو يتحفني اليوم مشكورا بالنسخة الأولية من الطبعة الثانية المنقحة من نفس الكتاب.

سعدت كثيرا بقراءة هذا العمل الذي لا أعتبره مجرد تأليف، بل هو في الحقيقة مؤلفات في تأليف. فقد أورد فيه الشيخ المختار بن حامد مضامين ما اطّلع عليه من مدوّنات تاريخ المنطقة، وهو كثير، ثم أراد أن يقدم هذه النصوص إلى القراء، بعد أن ضمّلاحقها إلى سابقها، حتى يتيح لنا تكوين صورة متكاملة عن تاريخ هذه البلاد منذ أن بدأ ساكنتها التدوين التاريخي حتى حدود منتصف القرن 14 الهجري/20 الميلادي، وبالتحديد من سنة 933 هـ/6-1527 م. إلى سنة 1338 هـ/8-1949 م.

يرمز التاريخ الأول إلى بدايات تميّز الكيان الذي سيطلق عليه في نهاية هذا القرن (10 هـ./16 م.) اسم "بلاد شنقيط" أو "بلاد التكرور" ، كما يرمز التاريخ الأخير إلى بدايات تشكل الدولة الموريتانية بعد انتخاب أول نائب في البرلمان الفرنسي سنة 1946 م. وتأسيس أول حزب سياسي سنة 1948 م.

لم يرد المؤلف أن يلخص التواريخ السابقة أو يعيد صياغتها كما فعل في أعماله الأخرى، بل توخّى في هذا التأليف أن يتيح لقارئه الاطلاع على هذه النصوص بعبارات مؤلفيها الأصليين، حرفا بحرف وتاريخا بتاريخ كما يقول الموثقون التقليديون. ثم إنه لا يورد نصوص التواريخ تباعا، بل يقدمها متناظرة حسب السنين، فيتيح بذلك للقارئ المتمعِّن أن يقارن بين أساليب المؤرخين ومصطلحاتهم، وأن يتتبّع مسار التدوين التاريخي في هذه البلاد عبر الزمان. وبما أن كتّاب النصوص ينتمون إلى مختلف جهات المجال الشنقيطي، فبوسع الدارس كذلك أن يتابع انتقالَفن التدوين التاريخي والتوسّعَ فيه عبر المكان، من حاضرة لأخرى ومن إقليم لآخر.

تختلف استراتيجيات المدونين باختلاف السردية التي يتوخّون بناءها أو تعزيزها، وما يريد المؤلف من تأليفه: هل يهدف إلى مجرد تسجيل الذاكرة الخصوصية المحلية وتحويلها من الطابع الشفوي الشعبي إلى النمط الكتابي الخاضع لنواميس الثقافة العالِمة؟ أم أنه يسعى أكثر من ذلك إلى بناء الذاكرة الجمعية ووضْعِ التاريخ المحلي أو الإقليمي في مكانه المناسب ضمن سردية تاريخية شمولية؟

من الواضح أن الكتابات التاريخية الأولى في هذه المنطقة كانت تسير في فلك العلامة أحمد بابا التنبكتي في كتابيه الرائدين "نيل الابتهاج" و"كفاية المحتاج"، حيث سعى في هذين الكتابين إلى بناء سردية تتوخّى تجاوُزَ حالة الجهل المطبق بالتاريخ الثقافي لمناطق الصحراء والسودان لدى عموم النخب العلمية في المشرق والمغرب. فقد كان أحمد بابا يعي مدى هامشية هذه المناطق لأنها "طَرَف من آخر المعمور" حسب تعبيره، فسعى من خلال "النيل" و"الكفاية" إلى تجاوز هذه الطرَفية بإدراج علماء هذه المنطقة في "متن" السردية التاريخية العامة المعروفة بعلم الطبقات. وقد تطلب ذلك منه التصدي للتأليف في التاريخ العام ثم إدراج أعلام منطقة الصحراء في الأمكنة المناسبة حسب المنهجية المتبعة في "النيل" و"الكفاية". وهكذا اعتبر أحمد بابا تأليفه تكملة لما بدأه ابن فرحون في كتاب "الديباج" فترجم لمنأغفلهم ابنُ فرحون أو من لم يُكمل تراجمَهم من المتقدمين عليه أو معاصريه، ثم ترجم لمن اشتهروا بالعلم بعد عهد صاحب "الديباج"، متعمدا إدراج علماء تنبكت وأحوازها الصحراوية في الطبقات المناسبة لكل واحد منهم.

وقد تابع أوائلُ مؤرخي المنطقة نفسَ النهج بأساليب مختلفة، فاعتبر البرتلي كتابه "فتح الشكور" مواصَلةً وتكميلا لكتابي "تاريخ السودان" و "الكفاية"، وصرّح المحجوبي في عنوان كتابهأنه يتوخى ذكر "ما أهمَل صاحب فتح الشكور". وحاول ابن انبوجة استئناف ما بدأه أحمد بابا، فخصص الأجزاء الأولى منكتابه "فتح الرب الغفور" للتاريخ الإسلامي العام، ثم خصص جزأه الأخير لتاريخ بلاد التكرور (= بلاد شنقيط).

وعلى العكس من ذلك اقتصر أصحاب التواريخ المحلية المنظومة والنثرية على ضبط التواريخ المتعارف عليها في منطقة معيّنة بتحويلها من الصيغة الشفوية إلى النموذج التاريخي المضبوط بالتقويم الهجري.

أما عن مضامين هذه التواريخ، فالملاحظ أنها تهتم في المقام الأول بتسجيل الوفيات والوقائع الحربية بين القبائل والأحلاف؛ كما تُعنى بالأحداث الطبيعية المؤثرة على حياة الناس مثل القحط والخصب، والأمراض والأوبئة، وكذلك بالظواهر الكونيةالمثيرة أو المخيفة مثل الكسوف والمذنبات و"تساقط النجوم".

وقد استخرج ابن حامد تواريخ السنوات وجعلها متناظرة، سنة بعد سنة، بحيث ينقل ما أورد كل مؤرخ من أحداث سنة ما، قبل الانتقال إلى السنة الموالية، فلا يغيّر عبارات المؤرخين ولا يسعى للترجيح عند اختلافهم.

وقد يحس القارئ ببعض الضيق من تكرار الوقائع وتباينالتواريخ؛ لكنه سيلاحظ أن التكرار يستبطن التمايز، حيث يظهر التركيز على بعض الأحداث في بعض المناطق أكثر من غيرها، وتبرز أحداث تمّ تسجيلها في كل الأقاليم وأخرى انحسر صداها في نطاق جغرافي محدود. وبذلك يمكن أن نستخلص ما يمكن اعتباره نواةً للتاريخ الوطني الشامل، من جهة، وأنْوِيّةً للتواريخ المحلية، من جهة أخرى.

أما التبايُن في التأريخ للوقائع فالظاهر أنه لا يتجاوز في الغالب حدود السنة، بحيث يسجِّل أحدُ أصحاب التواريخ حدوثَ الواقعة في السنة كذا، ثم يكرر آخر تسجيلَ نفس الواقعة ذاكرا أنها حدثت في السنة الموالية.

وينبّهنا هذا الاضطراب المتكرر إلى ظروف نشأة التدوين التاريخي في هذه البلاد، حيث أنه لم يكن في الغالب تسجيلا كتابيا مباشرا للوقائع بل كان على الأرجح نقلا لها من الرواية الشفوية إلى السجلات المكتوبة. وبذلك ينتقل المضمون التاريخي من سياق زمني إلى آخر، من زمن المجتمعات إلى زمن المؤرخين.

يعتدّ زمنُ المجتمعات أو الزمنُ المعيش بالواقعة ويعتبرها المرجعَالأساس لتحديد الأعمار أو ضبط بعض الأحداث التي قد تؤثر على مصالح المجتمع القائم في مناحيها العملية. ويرتبط هذا "الزمن المجتمعي" بدورات الفصول ومواسم الإنتاج، حيث تُحدِّد مثلُ هذه الدورات والمواسم بدايةَ "السنة المجتمعية" ونهايتَها. وتُنسَب كل "سنة مجتمعية" إلى واقعة بارزة يؤرِّخ المجتمع بهابدل التأريخ لها، فيقال إن الحادثة "أ" قد جرت في سنة الواقعة "ب"، وهكذا دواليك.

أما زمن المؤرخين فينطلق من وحدة التقويم القمري أو الشمسي بهدف التأريخ للوقائع بدل التأريخ بها. وعندما يتم نقل الحوادث من سياق "الزمن المجتمعي" إلى سياق "الزمن التاريخي" يحدث الاضطراب في المطابقة بين "السنة المجتمعية" وسنة التقويم التاريخي المقابلة لها. ومن أسباب ذلك أن السنة الهجريةالضابطة للزمن "التاريخي" تبدأ من شهر قمري محدد، هو شهر "محرَّم"، بينما تتحدَّد بداية "السنة المجتمعية" حسب الإقليم وحسب طبيعة النشاط الإنتاجي كما قدمنا، فلا تنطبق السنتان.

وإذا تجاوزنا شكل التواريخ إلى مضمونها، فسنلاحظ أن النصوص التاريخية المدوّنة تعكس في مجملها بنيةَ المجتمع وتراتبيّتَهُ الطبقية والشرائحية. فلا غرابة إن لاحظنا أن اهتمامَها الأكبر منصبٌّ على تخليد ذاكرة أعلام النخبة من الأمراء والفرسان أو من العلماء والصلحاء وأهل الشأن من سادة المدن والبوادي، من الرجال خاصة. أما عامة الناس من الرعاة والمزارعين ومن المصنَّفين ضمن عداد الفئات التابعة أو المستضعفة، مثل النساءوالغارمين والأرقاء، فيندر أن نجد لهم ذكرا في هذه التواريخ، ويكون ما يوجد من ذكرهم في الغالب عرضيا. ولعل ذلك ممايستدعي الانتباه الخاص لما تضمنته التواريخ من إشاراتنادرة لهذه المجموعات، باعتبار ذلك من تجليات الذاكرة المقهورة. وليس هذا الإقصاء ميزة تنفرد بها الكتابة التاريخية في هذه المنطقة، بل هو الطابع الغالب على التاريخ التقليدي في العالم الإسلامي وخارجه؛ إذ لم يبدأ الاهتمام بالفئات التابعة، وطبيعة "فاعليتها (agency)" في التاريخ، إلا في ثمانينيات القرن العشرين ضمن ما أصبح يعرف بــــــ"دراسات التابع(subaltern studies)".

... ويمكن أن نسترسل في ملاحظاتنا حول الكتابة التاريخية في هذه البلاد انطلاقا من المعطيات الواردة في كتاب "حوادث السنين"، لكننا نرى ضرورة التوقف هنا لنستذكر أن هذا كلهمجرد غيضٍ من فيضِ المآثر الجليلة التي استحقّ بها المختار بن حامد لقبَ "شيخ المؤرخين الموريتانيين". فلولا جمْعُه المستوفِي للنصوص، وترتيبُه لشذراتها، وأمانتُه في نقلها، ودقّتُه في تمحيصها، لولا كل ذلك، لما تسنّى لمؤرخي اليوم أن يحللوا ويقارنوا ليخرجوا بخلاصات متجددة مفيدة.

لكن الوصول إلى أعمال "شيخ المؤرخين" لم يكن بالأمر الهيّن. ذلك أنه كان قد هاجر -رحمه الله- إلى البلاد المقدسة سنة 1982 تاركا وراءه حصيلة 50 سنة من البحث والتأليف التاريخي. ومن أبرزمعالم هذه الحصيلة الباهرة موسوعته الكبرى "حياة موريتانيا" التي تتكون من 45 جزءا آخرها جزء "حوادث السنين" الذي يجمع ما تفرق من تواريخ بلاد شنقيط مدونة بألفاظ مؤلفيها. وقد تفرقت أجزاء الموسوعة بين ما احتفظ به "المعهد الموريتاني للبحث العلمي"، وما استقر بأيدي أفراد من أسرة المؤلف أو أصدقائه. ثم إن الموجود منها قد ضاعت أصول أغلبه وبقيت منه نسخ مرقونةعلى الآلة الكاتبة مع بعض الأخطاء هنا وهناك. وقد تصدى بعض الباحثين -مشكورين- إلى نشر أجزاء من هذا الموسوعة، وتباينت حظوظهم من التوفيق في توفيّتها حقها. ولعل جزء "حوادث السنين" كان الأصعب تحقيقا. ذلك أنه -كما ذكرنا آنفا- كان "مؤلفات في تأليف"، فلا غرابة إن كان تحقيقه يستدعي القيام بتحقيقات لا مجرد تحقيق.

وهذا ما قام به الدكتور سيدي أحمد الأمير خير قيام. فقد رجع إلى التواريخ التي صرح المؤلف في مقدمته أنها كانت أساس كتابه، وزاد على ذلك بالمصادر التي نقل المؤلف منها عرَضا دون أن ينوِّه بذلك، ثم قارن المدوّنة بما قدمته التواريخ التي لم تكن مكتشفة في عصر المؤلف. كما بذل جهدا يستحق التنويه في إضاءة الجوانب المعتمة في النص، فأدرج ما يناهز الخمسة آلاف من الهوامش التصحيحية والتفسيرية التي لم يخْلُ جلّها من استطرادات تفصيلية تكمل النص الأصلي وتفتح للقارئ آفاقا معرفية رحبة. ويكفي لتقدير حجم إغناء المحقق للمتن أن نقارنحجم النص الأصلي الذي يقل عن 300 صفحة مرقونة، بحجم الكتاب مع التحقيق البالغ ما يزيد على 1450 صفحة مطبوعة.

لقد حوّل الدكتور سيدي أحمد الأمير إشارات المتن المكتنزة إلى نوافذ يفتحها للقارئ كي يطل معه منها على المعالم البارزة في تاريخ البلاد بإماراتها وحضراتها، ويُعرِّفه بأعلامها ومآثرهم في العلوم والآداب وفنون الفتوة، ويفصِّل له في معاني المصطلحات وذاكرة الأمكنة، وما يرتبط بذلك كله من دلالات تاريخية ونُكتٍأدبية، ناثرا معارفه الموسوعية بين ثنايا الهوامش والإحالات، بلغةٍجزلة وأسلوب مشرق.

ومجمل القول إن تأليف "حوادث السنين" وتحقيقَه يشكلان لبنة أساسية لبناء صرح "التاريخ الوطني" على قواعد سليمة راسخة. فكتابة مثل هذا التاريخ تقتضي تحرير الكتابة التاريخية من ارتهانها المزدوج للوعي التقليدي والإرث الاستعماري. ولا يكفي لتجاوز هذا الواقع أن نشتُم المستعمر وكتاباته المنحازة أو ننظر ببعض التعالي إلى مدونات التاريخ التقليدي. لكي نتجاوز التاريخ الاستعماري لا بد أن ننتج تاريخا يفوقه في الصرامة العلمية وتوخي الموضوعية. ولن نتجاوز الكتابة التاريخية التقليدية إلا إذا كان منجَزُنا التاريخي أكثر فهما واستيعابا لأحوال المجتمع التقليدي من الكتابات التقليدية نفسها. ولا يتم ذلك كله إلا بشروط من أولها تحقيق النصوص وتمحيصها، قبل مراجعتها ونقدها، ثم الانطلاق من ذلك نحو بناء صياغات جديدة.

ولا شك أن هذا التحقيق التأسيسي لكتاب "حوادث السنين" قد مهّد السبل وأنار المعالم أمام الباحثين الجادين الطامحين إلى ترميم الذاكرة الوطنية وإعادة بنائها على أسس علمية صحيحة.

فجزى الله أخانا الدكتور سيدي أحمد بن الأمير خير الجزاء على إنجازاته العلمية والإبداعية الكثيرة، لاسيما إخراجه المتقن لهذا السفر الجليل.

نواكشوط، 10 أغشت 2024

عبد الودود ولد عبد الله (ددود)